身体に根ざした共感の科学から、つながる家族のウェルビーイングへ

身体を介した共感メカニズムの解明および身体性情報伝送技術を活用した離れた家族のつながり支援

NTT コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 感覚共鳴研究グループ 主任研究員

村田藍子

村田藍子

人と人との共感や絆は、私たちがいきいきとした良好な状態、つまりウェルビーイングを維持するうえでとても大切です。では、共感や絆はどのようにして生まれるのでしょうか。また、共感や絆を感じ、深めることを支援するためには、どのような情報を伝え合うことが大切なのでしょうか。本講演では、共感や絆の形成における身体の役割に注目し、共感が生じるメカニズムを調べた研究をご紹介します。加えて、離れて過ごす家族の絆を促進するために、遠隔コミュニケーションにおいて、身体を介した相互作用を応用する試みについてもご紹介します。

関連文献

[1] U. Hess, S. Blairy, “Facial mimicry and emotional contagion to dynamic emotional facial expressions and their influence on decoding accuracy,” Int. J. Psychophysiol, Vol. 40, No. 2, pp. 129-141, 2001.

[2] T. Singer, B. Seymour, J. O'Doherty, H. Kaube, RJ. Dolan, CD. Frith, “Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain,” Science, Vol. 303, No. 5661, pp. 1157-1162, 2004.

[3] L. J. Martin, G. Hathaway, K. Isbester, S. Mirali, E. L. Acland, N. Niederstrasser, P. M. Slepian, Z. Trost, J. A. Bartz, R. M. Sapolsky, W. F. Sternberg, D. J. Levitin, J. S. Mogil, “Reducing social stress elicits emotional contagion of pain in mouse and human strangers,” Curr Biol, Vol. 25, No. 3, pp. 326-332, 2015.

[4] A. Murata, H. Nishida, K. Watanabe, T. Kameda, “Convergence of physiological responses to pain during face-to-face interaction,” Sci Rep, Vol. 10, 450, 2020.

[5] L. Noy, N. Levit-Binun, Y. Golland, “Being in the zone: physiological markers of togetherness in joint improvisation,” Front Hum Neurosci, Vol. 9, 187, 2015.

[6] P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, S. G. Shamay-Tsoory, “The role of touch in regulating inter-partner physiological coupling during empathy for pain,” Sci Rep, Vol. 7, 3252, 2017.

[7] 渡邊淳司, 川口ゆい, 坂倉杏介, 安藤英由樹, “心臓ピクニック: 鼓動に触れるワークショップ,” <特集> ハプティクスと VR, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 16, No. 3, pp. 303-306, 2011.

[8] N. Kameyama, A. Murata, J. Watanabe, H. N. Ho, “Influence of touching heartbeat on emotional state and interpersonal closeness,” Transactions of the Virtual Reality Society of Japan, Vol. 28, No. 4, pp. 321-324, 2023.

[9] L. Garfield, D. Holditch-Davis, C. S. Carter, B. L. McFarlin, D. Schwertz, J. S. Seng, C. Giurgescu, R. White-Traut, “Risk factors for postpartum depressive symptoms in low-income women with very low-birth-weight infants,” Adv Neonatal Care, Vol. 15, No. 1, pp. E3-E8, 2015.

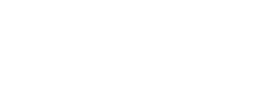

[10] 村田藍子,鳥谷由貴子,駒﨑掲,松本敦,外舘玄一朗,渡邊淳司,赤坂真奈美, “NICU 環境の新生児と親のつながりを支援する身体性オンライン面会システムの検討,” 第 29 回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2A1-12, 2024.

村田藍子

2016年北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。早稲田大学理工学術院客員次席研究員、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2018年よりリサーチアソシエイトとしてNTT コミュニケーション科学基礎研究所に勤務。2 0 2 0 年NT T入社。共感の起こり方の特徴について、生体反応計測と主観評価を組み合わせた研究に従事。